3. Salve Regina

2-1 サルヴェ・レジーナ (天の女王マリアよ聴きたまえ) p. 76 ハ短調 / ペルゴレージ

Salve Regina

ローマ・カトリック教会の典礼の音楽は、ルター派教会の礼拝に用いられるカンタータが詩人の筆になる宗教的自由詩を中心とする詞に依るのに対して、教会が選び定めたテキストに付曲される。当然のことながら同種の作品は「ミサ」の付曲の場合のように、原則としてすべて同一の典礼文に付曲される。

ペルゴレージの“Salve Regina”も例外ではなく、ローマ・カトリック教会の典礼歌であるグレゴリオ聖歌に含まれる聖母のアンティフォナの詞をテキストとしている。修道院の日々の祈りの内の、一日の終りを告げる終課と呼ばれる聖務の際に歌われるグレゴリオの聖歌とは異なって、同一のテキストに拠りながらもペルゴレージの作は、特別に執り行われる聖母マリアのための典礼で用いられるべく纏められたと判断される。このような場合に、既存のテキストに付曲しながらも当該の典礼の目的に即して何等かの特定の表現を行うためには、テキストの中の何か特定の詞に照明を当てて曲は構築される、と同時に、その照明は器楽アンサンブルの響きによって強調され深化される。

ペルゴレージは、バロック音楽に広く用いられた、表現の彩りを豊かにするためのいわゆる定型表現 figura を使ってこの照明を当てる操作を行い、聖母マリアへの祈りに託して一編の、小規模ながらも深く陰影を刻んで十字架の受難の響きを強くした作品を纏め上げたのであった。

テキストの Salve Regina は日本語に移すことの困難な、祈る呼びかけの詞であって、その“Regina”は一般に用いられる邦訳でも「元后」とされているに過ぎない。併せて“Salve” の、ことばの元の意味は挨拶の詞であって「今日は」とも訳し得る。しかし、苦難のときからの救いの祈りの声を響かせるテキストの全体の流れを呼び醒ます冒頭の言に「今日は」が不釣合いであることは言を改める迄もない。原文のままに Salve Regina と呼びかけ歌うのが最良の響く訳である。原文は、これを呼びかける各自の心の中の祈りの響きの多様性に応えて種々の旋律を奏でるからであって、ここに聴く旋律は、この詞を歌い祈る各自の心の様態の、音楽への翻訳を意味するからである。なお、原詞に関しては末尾の訳を、詞の意味については以下の記述を参照。

Salve Regina ー Regina は「女王」であり、この一語によって祈りの捧げられるマリアの形姿は明確に描き出される。

マリアはイエスの母であって聖書の中に「聖母」の言はなく「女王」も存在しない。聖書の中に登場するイエスの母マリアへの崇敬の念がキリスト教会の進展の中で高まり、聖母として敬われ、やがて天上へと高く挙げられて天の女王、聖母マリアは作り出された。天上のキリストによって冠が冠せられる、聖母の戴冠の場面がしばしばキリスト教絵画等で目にされるが、ペルゴレージの Salve Regina もそのテキストのままに幼児イエスを胸に、冠を戴いて人々の祈りの声に傾聴する女王マリアを描いたと言い得るであろう。

私達の生命・喜びにして希望 vita, dulcedo et spes nostra であるマリアよ、あなたに向って ad te 私達は祈りの声を高くします。エヴァの子である、追放の身である exsules 私達は。

Ad te clamamus, exsules filii Hevae

ここには明らかに、旧約聖書の創世記に記された楽園からの追放の記憶が響いている。エデンの園から、神の言いつけに背くという罪を犯して追放されたアダムとエヴァの物語の、エヴァの子である私達への救いを、と願う祈念の声。祈りは心の涙を表して、ため息をつき suspiramus, 嘆きながら、泣きながら gementes et flentes, 涸れて尽きることのないこの涙の谷に在って in lacrimarum valle 祈念される。

教会音楽のテキストは聖書の詞句を源泉としてはいるが、しかし必ずしも聖書の詞句をそのままに使用するものではなく、聖書の詞句を敷衍して新たなことばの中にそのメッセージを託して行く ー 苦難の最中に在って吐息をつきながら歌い祈る女王マリアへの祈りのことばは旧約聖書の詩篇 83(84) からとられたと考えられる。

ペルゴレージが属していたローマ・カトリック教会で用いられていたラテン語による聖書 Vulgata の大部分の詩篇の番号は日本語訳聖書等と番号を異にしている。Vulgata の 83 は日本語版では 84 になる。また Vulgata 版には二通りの訳で詩篇は記載されている。参考までにVulgata の詩篇 83.7 を資料として記しておく。詩篇の上はギリシア語訳聖書『七十人訳』Septuaginta からの、下はヘブライ語原典からの、何れもヒエロニュムスの訳になる同一詩篇の詞行である(資料3 )。

Vulgata の二つの詩篇訳は「涸れて尽きることのないこの涙の谷に在って」in valle lacrimarum 及び「その涙の谷を渡り行く者達は、そこに泉を設けるであろう」transeuntes in valle fletus fontem ponent eam であって、この二つの訳から苦難の陰を深めて「泣きながら、涸れて尽きることのない涙の谷」における祈りはひとつの形象として纏め上げられたと思われる。併せて、この詩篇の全体に目を通して注意を惹かれるのは第 9 節の「万軍の神、主よ、わたしの祈りを聞いて下さい」である。この詩篇に言う「万軍の神、主」は旧約聖書における呼称である限りにおいて「主なる神」はヤハウェであるが、キリスト教会はこの形容をキリストに当てはめて「万軍の主なる神」 Dominus Deus Sabaoth 即ち「万軍」Sabaoth と形容される総ての被造物・万有を治める神キリストへの讃美を歌うことになったのである。

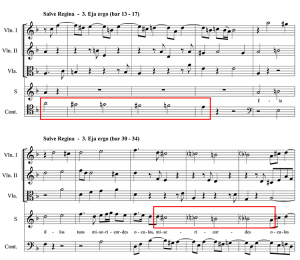

Salve Regina のテキストは「この涙の谷」の詞行から転じて、万軍の主なる神キリストへの祈りをマリアに託すことになる ー「私達の祈りを(キリスト・イエスへと)執り成して下さる方」 Adovocata nostra「御子イエスをこの流罪・追放の後に私達に示して下さい」Iesum … nobis post hoc exsilium ostende「あなたの憐みの目を私達へと向け変えて」tuos misericordes oculos ad nos converte … 戴冠されて御子を腕に立つマリア像は今日においてもカトリック教会の聖なる空間を飾っている。だが、このテキストに言う「目を向け変える」という言表の背後には神の怒りと、その怒りへの畏怖の念が存在するのであって、それであればこそ、祈る嘆願の響きは深くなければならない。神の怒り、怒る神は顔を背ける、というのは旧約的表現であり、その怒りと、慈しみの母 mater misercordiae への祈りと、二つの存在の相を表してペルゴレージは目下のテキストを歌う第 3 曲で、十字架へと歩み行く苦難の足取りを描く passus duriusculus の音型を通奏低音のパート、即ちバロック的表象の世界からする神の歩みのパートに、次いでその意味を具体的に告げるためにソプラノの、涙の谷に祈る者への「深い憐れみのまなざし」misericordes の詞に添えて書き込んでいる(譜例 6)。

人の、世界・宇宙・万有の罪を贖うことによって、怒る神との和解をもたらすキリストの十字架と、その十字架の傍に在って佇む母 Stabat Mater マリアの悲しみ … イエスを示したまえという祈りは、佇む母の痛みと同様に、キリストの十字架の受難・受苦を祈る人が共有して始めて自らの声を発することが出来るであろうし、その発語を許されるであろう。

併せて「涙の谷」に直接する詩篇の言表としてその 23(22) を挙げておくことも必要であろうかと思われる(資料4 )。

詩篇 23(22) の 4 に言う「死の陰の谷を行くときも」は明らかに「涙の谷」に接し、かつ「死の陰の谷を行く」ことは十字架の道の歩み passus duriusculus に通じている。しかもその第 1 詞行に言われる「主は羊飼い」こそヨハネ福音書に明記された「良き羊飼い」キリストを指し示すものであって、Salve Regina における「涙の谷」=「死の陰の谷」の彼方に「良き羊飼い」は立って羊を守る、という堅い思いは存する。この詩篇の Vulgata(Hebr) に言う “Dominus pascit”「主は養われる」という pascit はやがてもたらされるであろう主の恵みの平安 Pax Domini という救いを表し示す言であると解されるであろう ― Passus duriusculus による十字架の受難の直後に置かれた詞 “Et Iesum … nobis post hoc exsilium ostende” ― いまの受難のこのときの後に、イエスを私達に ― に付曲してペルゴレージの筆が響かせたのは平安に包まれたパストラーレ、即ち「涙の谷」を超えて在る「良き羊飼い」の牧歌 = 緑なす生命の、平安の緑の情景であった。

ペルゴレージ(1710 – 1736) は最後の作とされる「佇む母」Stabat Mater を遺して夭折した。バッハ (1685 – 1750) は既にライプツィヒに在ってその筆は成熟して尽きることのない名作を世に送り続けていた、にも拘わらずペルゴレージの “Stabat Mater” を手に一編のモテット BWV 1083 を纏めた。イタリアの明澄な感性に惹かれたのか。日々に弛まぬ学びの歩こそが創造の天才の母であることを、留まりもせずに時の歩の刻む歴史の流れの中に、バッハの筆が書き遺した一例証である。

テキスト・訳

Salve regina, mater misericordiae

耳傾けて聴きたまえ、女王よ、憐れみの聖母よ聴きたまえ

vita, dulcedo, et spes nostra

私たちの生命、喜びにして希望なる女王よ、祈りに耳傾けたまえ

Ad te clamamus exules filii Hevae

あなたに向かって私達は声を高くして歌っています 追いやられたエヴァの子供達は

Ad te suspiramus

あなたへの吐息を

gementes et flentes

嘆き悲しみ泣いている私達は

in hac lacrimarum valle.

この尽きることない涙の谷でついているのです

Eia ergo

あゝどうかそれ故に

advocata nostra

私達をとりなす方よ

illos tuos misericordes oculos

あなたのその慈しみの目を

ad nos converte.

どうか私達へと向け直したまえ

Et Jesum benedictum fructum ventris tui

そうしてあなたの祝福された胎の実、イエスを

nobis post hoc exsilium ostende.

私達の前に、この流罪の終るそのときには立たせたまえ

O clemens O pia

あゝ心優しく敬虔にして

O dulcis virgo Maria.

甘美なる乙女、マリアよ

★

どのような事例においてであれ、音楽作品に機械的に決められて固定されたテンポが存在するわけではない。演奏の最中に成立する響きそれ自体が何等かの、いわゆるテンポの結果であって、そのときのテンポは作品の中に映し出されている、作品化された何か或る事柄の存在の時間の現象化されたものに他ならない。アウグスティヌスのことばを借りるなら、それはとりわけて教会音楽において明らかな、宇宙的、聖なるものの手によって与えられた存在のテンポである。

何か或る在るものは、そのものにのみ与えられたテンポを備えている。それが或る事柄の、存在のテンポである。演奏家は、このテンポの発見に目を注ぐべきであって、そのテンポに出会ったそのときに、歌い奏されるべき現実の、実践上のテンポは明らかにされる。

今回の“Salve Regina”は、テキストの背後に横たわる、聖書的・神学的、かつ人の心の祈り動くテンポに汲んでなされた。